唐代诗人宋之问,在第一次被岭南返回洛阳后,视察自己的山庄,得名句“野人相问姓,山鸟自呼名”(《陆浑山庄》),其堪讽诵不输“近乡情更怯,不敢问来人”。“山鸟自呼名”一句直接被元代萨都剌《玉山道中》一诗袭用,揭傒斯《画鸭》也说鸭子“应解自呼名”,爱唱反调的苏轼当然来得更为有趣:“花曾识面香仍好,鸟不知名声自呼”,但也被其后的赵与时袭用“花似於人曾识面,鸟如对客自呼名”(《句》)。“自呼名”之被一些人写进诗中,殆因与传统中汉字拟音、构词、命名当中的“其名自呼”的历史大有关联。

“其名自呼”又名“其名(鸣)自叫”、“其名(鸣)自訆”、“其名(鸣)自詨”、“其名(鸣)自号”、其音如号(呼)。这种例证在《山海经》中甚多,分布于《东山经》、《西山经》、《南山经》、《北山经》、《中山经》等里,多达二十五例,其中最著名的便是“精卫填海”的故事。“有鸟焉,其状如乌:文首、白喙、赤足,名曰精卫,其鸣自訆”。有一个特点必须引起注意,在《山海经》出现的其名自呼多为“其鸣自呼”或“其鸣自訆”、“其鸣自号”,此与后来流行的“其名自呼(号、訆)”还是有差异的。

精卫填海

精卫填海令、命、名、鸣、铭都可谓同源词,其古音除令字是来声耕部,后四者均是明声耕部。即便令字的来声与后四者的明声,也是旁纽叠韵(见周光庆所著《汉语词汇认知·文化机制研究》中pp.286—295《“令命名”族词考论》一文,商务印书馆2012年版)。这也就意谓着“其鸣自呼”与“其名自呼”虽有差异,却是有很深的渊源的。鸣字是指鸟鸣,后泛指一切出声皆可曰鸣。但《广雅·释诂》直接说,“鸣,名也”,而王念孙的《广雅疏证》由此指出:“名之言鸣与命也。名、鸣、命古亦同声同义。”

那么上古典籍特别是《山海经》里为何频频记录有“其鸣自呼”的事呢?鸟鸣现象如同其他自然现象一样,引起先民的注意,是因为鸟的叫声、习性等与先民生活有不少的关联,进而有族群以鸟为图腾崇拜。其中最著名的莫过于“天命玄鸟,降而生商”(《诗经·商颂·玄鸟》)。

玄鸟即燕子,许慎《说文解字》的说法是:“乙,玄鸟也。齐鲁谓之乙。取其鸣自呼。”这说明在上古对于事物的命名,特别是动物的命名上,“取其鸣自呼”已成为一大规律与传统。这既与许慎说祖先造字命名“远取诸物,近取诸身”的实际做法相合,也反映先民与大自然特别是动植物之间的关系,因为图腾崇拜也是关系之一种。

动物要呼要鸣,是其生物构造之所必然,故其鸣自呼,仿佛是动物作为客体自我表达之必须。也就意谓着它那种鸣与呼,是自己区别于别物的方式,因为不同动物的鸣与呼不会绝对相同。通过其鸣其呼来区别这是哪种鸟,这是上古先民与动物关系密切,无论是亲近还是恐惧,都必须仔细对待的,故仔细谛听,其顶峰性的关系便是图腾崇拜。若把人与物的关系分为主客关系,那么客体要表达,可谓“其鸣自呼”,而主体要称呼,便可谓“其名自呼”。

但问题在于无论“其鸣自呼”还是“其名自呼”,都是上古先民认为动物在呼唤自己的名字,或者说动物的叫声就是在告诉我们它的名字。事实上对一些动物的命名,上古先民就是通过它的叫声来构拟出相应的字词,而该字词之声音与叫声相近似。而这些构拟出来的与动物叫声相近似的字词,便成了该动物的名字,这便是“其名自呼”。比如《大戴礼记·夏小正传》里就说:“鸠鸣。言始相命也。先鸣而后鸠,何也?鸠者鸣而后知其鸠也。”简言之,为什么把它取名叫鸠呢?那因为它的叫声就是鸠。

这种命名方式可谓象声,与象形有异曲同工之妙。象形是按照不同的物体形象,而画成与其相似的样子而造字,算得上是某种意义上的“其形自证”。但所谓自证,也需要人的认识。譬如博学如许慎,他看到“为”字,就解释成了母猴如何如何,其问题出在哪里呢?那是因为他没有见过甲金文字中的“为”,而被小篆形状所误。

而象声按照不同的声音,通过对声音的模仿而构词,这样的词通常叫象声词或者拟声词。其中像蛙、布谷、猫、鸭、鸡、鹅等常见动物,都是如此得声而名的。除其名自呼外,还有不能自呼,但依据外物之作用,它就发出相应的声音的字,如彭、康、咣、砰等,当然还有模拟人类的惊呼,如哟、喂、夥颐等,也可以在广义称之为其名自呼。

人类通过万物自鸣其名,而其命名,这当然不是一蹴而就的事,而是反复往来,彼此迁就,以达成最终相对统一的结果。但即便音同,字也不一定完全相同,这就说明音与字之间不存在一一对应。这就使得能指与所指之间,不存在坚固不变的指称关系,出现意义的漂浮,歧义、多义乃至一字所含两义完全的情形。如蛇在汉字里咝咝声,在英文中的snake,都是其名自证。但有咝咝声的肯定不只有蛇,但蛇的音与这个相扣,故名之其上。能指与所指之间的这种不确定性,被语言学家索绪尔称之为“语言符号具有任意性”,但这事不能完全绝对化,因为其名自呼,使得事物本身(所指)与事物的名字(能指)之间毕竟是有一定关系的。

现在我们来看“流沙河认字”系列及相关书籍里,所涉及到的其名自呼的问题。这些书里涉及其名自呼的地方,我做了统计,共有二十六例。按我们前面对其名自呼的解说,大约可以分成三类。一是涉及动物的其名自呼十例,二是外物作用于物就能发出相应的声音,而根据声音造出相应字的有九例,另有两处涉及人类惊叹的声音。其中关于鐘、瓮两字各重复两处,秋字有四处重复。这里面的阐释,有足资我们理解汉字与我们的生活及思维之成形者,特意拈出来做些申说。

动物的其名自呼问题,不只是涉及构拟音词的问题,而且涉及到命名原则。给动物命名不外乎视觉、听觉、还有生活习性等方面的考量,我们集中谈听觉及声音对于动物命名的重要性,给人一种听觉于动物命名优先的错觉。事实上,学者李海霞考定了汉语对动物命名取象的优先秩序是视觉(体形、毛色等)优先,而听觉次之(《汉语对动物命名取象的优先规律》,《南京社会科学》2000年第十期)。

而“其名自呼”在动物命名的四大原则——近似原则、区别原则、美的原则、简洁原则(李海霞《汉语动物命名原则》,《殷都学刊》2000年)——最类同于“近似原则”。因是近似,人类用字所表达出来的动物声音,不会百分之百一一对应,况且命名时对声音的理解并不一致,用字不一样,再加上语音转变,你要考定“精卫”鸟的声音到底是一种什么样的声音,难度不小。有人以为精卫填海的这种鸟是一种雌性海燕,但这也只是一种揣拟之辞。

在释春夏秋冬之“秋”字时,流沙河认为蟋蟀准时鸣秋,且从今天上海人依旧呼蟋蟀为秋虫开始,得出“甲骨文秋字本义为蟋蟀”的结论。“《说文解字》:‘秋,禾谷熟也。’从火,因为古人以大火(天蝎座阿尔法星)天黑后出现于正南天作为秋季之始。因其鸣声qiūqiū,‘其名自呼’,所以此虫名秋。今称蛐蛐,秋蛐可双声对转也。商代人所说的秋季,意思是蟋蟀的季节。”(《白鱼解字》p.12)

此说在另一处也有大同小异的表述,不过他在此的“顺便说说”,值得一提:“商代早期只有春秋两季,尚未设置夏冬二季。具体说来,上半年为春,下半年为秋。”(《文字侦探》p.179)同于此说的还有于省吾、唐兰、商承祚诸人,但认为商代有四季观念的则有董作宾、夏渌、杨琳诸人,夏渌考出甲骨文春夏秋冬四字,而杨琳则从殷人四方神、四方风与春夏秋冬的关系,来支持商代有四季之说。(见杨琳《汉语词汇与华夏文化》pp.66—67,语文出版社1996年版)

先民不仅与大自然里的动物争夺资源,而且有长期的依靠往来,特别是鸟类他们习见极多,故用“其名自呼”来命其名者不少。“鸱与鸮原非一物。鸱指猛禽鹰类。鸮亦猛禽,故名鸱鸮,见于《诗经·豳风·鸱鸮》。……鸱鸮又作鸱鸺。鸮鸺双声对转,鸺即鸮也。又名鸺鹠,特指小型鸱鸮,亦即小鸮。鸣声连转,如云‘休留休留’,亦是其名自呼。”(《白鱼解字》p.287)

上述短文,颇饶婉转曲折的风致,从而让人得知鸺鹠亦是其名自呼。要知晓此等“其名自呼”,并不那么容易,非多种知识如文字学与科学常识的融会贯通不可,此等文字若多选几则纳入课本中,来课今之年轻人,可收学习博物学与语言之美的多重功效。

一股说来,流沙河解字不是一上来就给你像字典一样刻板地开始。比如说到大家特别是四川有特殊历史感情的子规,他述及屈原《楚辞》与李白《宣城见杜鹃花》这样的诗句,然后再进入正文。“鹈鴂朱熹注音弟桂。蜀人叫李桂阳的就是这种鸟。李桂阳乃此鸟的叫声,‘其名自呼’。

前举子规、杜鹃、鹈鴂以及《说文解字》的宁鴂全是李桂阳二音的不同写法。”(《白鱼解字》p.292)由此他分别四声鹃(“快点包谷”、“割麦插禾”)与三声鹃(“李桂阳”、“你归呀”)的不同,并明及三声鹃才是子规。那“李桂阳”又为何叫子规呢?“子的古音读李。《说文解字》:‘李,果也。从木子声。’是其证明。”(同上p.293)音之系联,义之剖析,于此犁然自现。

更有进者,流沙河阐释其名自呼时,也使用其他辅助的手段,来进一步加深读者对汉字的体会与认知。如论及燕子时他说:“三千年前,殷人礼拜燕子,尊称玄鸟。《说文解字》谓齐鲁称燕子曰乙。燕子叫声乙乙,‘其名自呼’。乙的篆文象燕之侧视。”(《白鱼解字》p.294)注意到篆文燕子的侧视之形,颇类杜子美之“微风燕子斜”,燕子身轻体小,飞行必须符合空气动力学原理。燕子侧视之形大约因此就变成了常态,因为微风实在也是常有的事。

至于说到乌鸦,他也多了些别人容易忽略的细节。“乌鸦复名。乌说其色,鸦状其声。古人感叹乌乎,后来写作呜呼,相当于川话的‘哦ó嚯huò’,一点也不深奥。”(同上)而学者李海霞则说:“如‘乌’上古同‘鸦’,均在影母鱼部,均模仿乌鸦叫声,而今天‘乌’的发声一点也不像乌鸦叫了。”(《汉语动物命名原则》)李海霞说得也没错,但也许当初“乌”在其中在就有声兼色的作用,那么沙河先生的说法或会更为融贯圆通。

蛤蟆与蟾蜍因外形相似容易滋误,但流沙河简捷地说:“蛤蟆指的是蛙类,包括黑斑蛙、金钱蛙、虎纹蛙、雨蛙多种。鸣声蛙蛙,所以名蛙,这叫‘其名自呼’。”那么怎么区分蛤蟆与蟾蜍呢?“蛤蟆鸣,蟾蜍不能鸣”,可谓一语中的(《白鱼解字》p.253)。

至说及蝇类时,他主说舍蝇(苍蝇)而及其余,“《诗经·小雅·青蝇》:‘其声营营,止于樊。’营营正是其飞翔声。蝇无发声器官,以振翅鸣。此害虫之所以名蝇者,亦‘其名自呼’也。”(同上p.255)其间关于蛙、黾、蝇之间的关系,实在是关于昆虫里大腹类昆虫的一篇极有趣的科普小品文。

可怕的动物,有小有大,小的如蝗虫,大的如鳄鱼。“为害最烈者为飞蝗,飞则蔽天,落则遍野,田间一切,席卷而空。其来也,鼓翅而飞,大声喤喤,金村皆闻,十分恐怖。先民以其飞声取名曰蝗,也是‘其名自呼’。可以推想,惶恐一词来自蝗恐。蝗灾恐怖虽成历史,惶恐一词却留下来。”(《白鱼解字》p.384)

至于鳄鱼也是“其名自呼”大约是很多人不曾想到的。“正字龍右旁像龍昇天之形,左旁下部从肉(肉食动物),左旁上部是童省做声符,叫作童省声。鱷鱼叫声tóngtóng(童童)。龍亦‘其名自呼’,可旁证远古所谓龍者鱷也。”(《正体字回家》p.36)鳄鱼与龙的关系值得探讨,一种东西先厌恶,无法战胜,后竟喜欢——凤字的演变史亦然——如同人质爱上绑匪,其促成的心理机制理当注意。

说到动物的驯化,沙河先生在豕身上花了不少笔墨。“豕是野豬(简作猪)。……豕古音xī,读音同豨。此乃小野猪尖叫的xī声。‘其名自呼’又添一例。野豬生性凶猛,往往迎敌而上,拱翻强手,獠牙致命。”

如此凶猛的野豬是怎么被驯化的呢?流沙河并没有从驯化动物的行为等要素上着墨,“先民驯化野豕,其间种种经验,我们无从得知。但从古文字里能侦悉到最关键的一步,就是手术阉割。彘zhì的甲骨文正是用矢镞割豕腹以阉之的写照。豕变温顺后,不能再称豕,名之曰彘。彘,滞也。行动变得迟滞,不再横冲直闯猛蹦跳了。”(《白鱼解字》p.304)

文字和音韵学之知识,对于研究古代动植物大有用处,中国动物研究专家郭郛《尔雅注证:中国科学技术文化的历史纪录》(商务印书馆2013年版)一书之“释兽”章节里的注释,也说明流沙河所言不谬。

对于鸡的驯化,当然没有豕这样太多着墨的地方。“雏鸡叫声jījī或xīxī,‘其名自呼’。这里不用奚义,仅借奚声标注鷄字读音。奚字象形,本义是抓人的小辫子,被抓者当然是罪人了。不过此事与鷄毫无关系。”

但说到其鸣自呼的“鸣”字时,鸡特别是公鸡的主角地位就突显出来了,“鸣指鸟鸣。公鸡抗议说:‘看甲骨文和金文,明明是我在叫,到了篆文就变成鸟叫了!’从前乡下人无钟表,都是鸡鸣起床。皇宫都设专职鸡人,头戴鸡冠帻,鸣锣报晓呢。鸣字本从鸡,而且是公鸡。造字如此,反映出先民对报时的迫切需要。”(《白鱼解字》p.278)鸡作为家禽在先民生活包括农业社会里的特殊功用,就彰显无遗了。

第二类“其名自呼”是关于外物之作用于该物时,该物所发出的响声,仿佛是在自呼其名。这类物与上面动物或者植物相比,基本上是没有生命的。晚上巡夜,敲梆以警住户小心火烛,以彰时更,“木梆为何名梆?古人诙谐答曰:‘其名自呼。’木梆一敲,发出 之声,好像在宣布自己的名字,这就是其名自呼了。”

接下来流沙河解释木(竹)梆的型制,“木梆声洪而沉,竹梆声清而亮。竹在英文为bamboo,应是敲竹梆的声音 啵。盖由竹梆得名,亦自呼也。”讲了中外竹木绑的“其名自呼”,还没有完,更牵涉山中“有鸟啼声啵啵,如和尚念经敲木鱼。友人惊喜说:‘听,知更鸟。’……知更就是专主打更事者,蜀人呼打更匠。推想起来,古代打更不用铜锣,而用竹梆,有知更鸟作证。”

至此,你以为包袱抖尽,但流沙河还意犹未尽,言及《说文解字》无梆而有柝,击柝如同敲梆,两木相击,亦是其名自呼。(《流沙河近作》pp.92—93,安徽教育出版社2006年8月版)

敲竹梆有 声,若是敲特殊的石头器具呢,就可能得磬声。“磬为什么名磬?答曰:其声qìngqìng,所以名磬。此亦‘其名自呼’。罄和磬有关系吗?答曰,有。铜磬腹内必空,盛物就敲不响。所以缶(陶钵)内无存物谓之罄。”(《白鱼解字》p.45)

与磬同属外物敲响的鐘(钟)与镛呢?“《尔雅》说‘大鐘谓之鏞。’鏞大,其声低沉。鐘小,其声高亢。鐘发出zhōng声,‘其名自呼’,这是高亢的阴平声。鏞发出yóng声,也是‘其名自呼’,这是低沉的阳平声。四川人鏞与庸都读yóng,不同于标准音yōng。川音更古老些。”(《白鱼解字》P236)“鐘被撞響,其聲zhōng而悠长,嗡嗡久之”(《正体字回家》p.213)这便是典型的外力作用于该物体,而使该物体“其名自呼”。

外物撞击嗡嗡有声的不只是有鐘,而且有瓮。“公字本义乃是瓮缸。公乃瓮字的古写。甲骨文公两种写法,一从口字,一从方形,皆象瓮口之形。耳朵凑近瓮口,便能听见嗡嗡之声。公古音瓮。瓮名来自嗡嗡之声,古人所谓‘其名自呼’是也。瓮口上面两撇表示发声。可知‘背厶为公’解释公字,不合文字学的要求。”(《白鱼解字》p.178)

这样的观点,在解释《诗经·周南·芣苡》里的芣苡是薏苡时,涉及厶而及公,进而及瓮,继续将不少人所信奉的韩非之“自营为私,背厶为公”批评了一遍(《诗经点醒》pp.49—50)。

我不仅赞同流沙河对韩非的批评,更认同他对厶、师、私、芣(薏)苡之间侦探般的清晰考证,使得《芣苡》这首诗的诸种争讼几乎可以止息。而世人所看重的“金”之名,也同样来自敲击金本身发出的声音,“天然金捶成的薄金饼,敲之有声jīnjīn。‘其名自呯’,就叫作金。”(《白鱼解字》p.232)

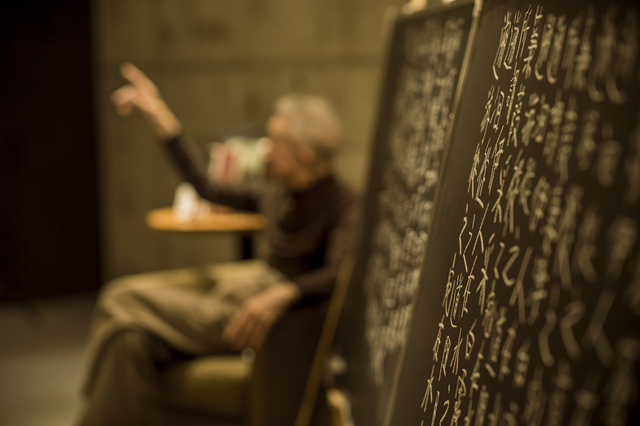

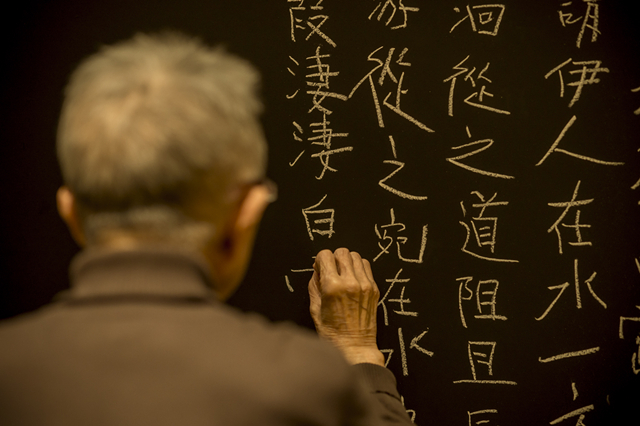

流沙河先生

流沙河先生上古的河专指黄河,江专指长江,为稍有旧学知识的人所知晓。但江河何以名此,估计不少人并不一定了解。“江,工(杠)声。河,可(柯)声。江河都是‘其名自呼’。长江冲击川峡,水声gāng然,所以名江。黄河跌落壶口,水声kē然,所以名河。”(《白鱼解字》p.61)

像水这种一般不是外物撞击它,而是它撞击外物,依其体量大小与地形之宽窄陡狭,从而形成不同的撞击声而名之。江河以此各得其名,却皆‘其名自呼’,似乎声音与命名之间呈现的偶然性远多于必然性,学者章季涛对“河”字之释也是旁证。“

《诗经·卫风·硕人》:‘河水洋洋,北流活活’。古人用‘活活’一词描摹黄河的水声,由此可以推想,黄河被叫做河,大概同它的‘活活’之声分不开。‘河’字以‘可’为声符,是因为‘可’、‘活’读音相近,‘可’字可以拟其音。‘江’字的结构与‘河’相同。“(《怎样学习说文解字》p.46,当代中国出版社2018年版)

火于祖先的要重性远大于今人,皆因今日取火易如反掌之故。如此重要之“火”是怎么得名的呢?沙河先生以回忆性质的小故事告知我们原来如下:“忆予弟妹众多,寒冬争着灶下烧火,木柴有局部饱含树脂者,烈火炙焚,喷火嚯嚯有声。慈母说这是‘火在啸’。今思之而憬悟。原来氧气助燃,发热发光,形成焰垛,原始人叫作huǒ,后代人写成火,火名也是《尔雅》说的‘其名自呼’。”(《白鱼解字》p.102)儿时与家人在火塘向(烤)火,看到树脂助燃而喷火,嚯嚯有声这种情形,

07-22 来源:未知

07-25 来源:未知

09-28 来源:未知

10-09 来源:未知

07-08 来源:未知

07-08 来源:未知

08-29 来源:未知

10-09 来源:未知

04-16 来源:未知

07-08 来源:未知