在过去的三个世纪里,人类渴望以更快的速度出行,这无疑是一个不断创新的过程,其目的是为了克服重力和距离所造成的无形边界。

最开始,人们发明了热气球,然后是铁路,然后是内燃机和汽车,紧接着则是飞机、超音速喷气式飞机,后来又有了将宇航员送往太空的燃料动力火箭。

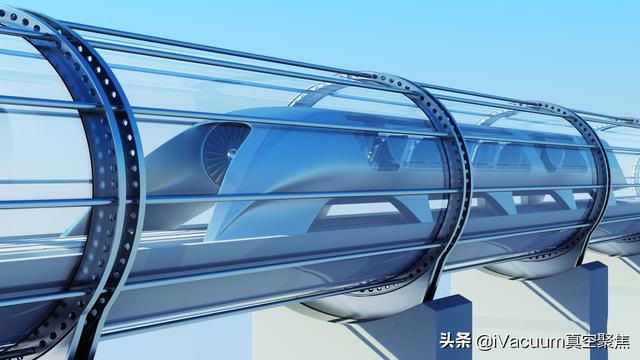

超级高铁,会是下一代公共交通工具吗?在整个演变过程中,人们对更快、更好的公共交通工具的渴望,也激励着科学家和工程师们不断地变革和创新,超级高铁(Hyperloop)的概念也应运而生。

很多人认为,超级高铁的概念是由特斯拉CEO埃隆·马斯克在2013年提出的。但其实,早在1909年就有人提出过这一设想:在低压管道中进行高速旅行。如今,超级高铁已经成为有史以来最具戏剧性和令人震惊的运输发明构想之一。

简而言之,超级高铁方案是在真空密封管道中,采用低摩擦推进和磁悬浮技术(正在研究当中),搭载乘客的胶囊客舱在站点之间进行穿梭。

整个方案最基本的部分就是客舱行驶其中的真空管道。在真空中可以显著降低空气阻力,再加上低摩擦推进和磁悬浮技术,在这样的一个封闭系统中,任何大小的推进力都能最终使客舱沿着管道以极高的速度飞驰。

最近的一篇论文称,超级高铁的时速可以达到1200公里,仅用35分钟即可跑完560公里的路程,这要比火车快得多,而且对环境的破坏也比飞机小。

关键在于如何保持250万立方米的真空状态超级高铁方案最重要的部分无疑是规模庞大的真空管道。首先,必须在管道中实现小于千分之一个大气压(小于1毫巴),然后还要持续保持这一真空水平,以确保客舱在其中行驶时空气阻力降到最小。

毋庸置疑,如果超级高铁计划成为现实,还有许多障碍需要克服。这些风险/不确定性包括但不限于:将成本降低并维持在具有商业可行性的范围内、安全性(特别是不能让管道失去真空)、到达目的地时的减速、轨道热膨胀,密封管道系统及与真空兼容的推进系统。

获得1毫巴的真空并非火箭科学的范畴,但是当你将实验模型放大,比如要维持直径4米、长200公里的管道(即超过250万立方米的空间)的真空状态,其配套的真空泵系统就需要大量真空物理、材料科学以及真空模拟等方面的专业知识才行。

真空泵系统必须能对这个巨大的管道进行快速抽真空,并在99%的时间里保持这一真空状态。这个真空泵系统需要具备高可靠性、经济高效、易于维护、节能、可扩展等优势,并且必须在偏远和恶劣环境下也能运行。所以,其难度可想而知。

目前,在这个领域的竞争者有Virgin Hyperloop One、HTT等。国内则有西南交大和航天科工等单位。他们的研究方向都各有千秋,就在近日,HTT还宣城已经解决了超级高铁所需的几乎所有技术问题,包括磁悬浮系统、真空泵和智能复合材料,等等。至于是否是噱头,最后还是要靠产品来说话。

毫无疑问,超级高铁的技术门槛极高,这也使得该领域的竞争者寥寥无几。尽管其技术难度堪比登月,但科技的进步以及人类对更快、更完美的交通工具的渴求,会促使研究者们加紧步伐。这种高速度、高风险的竞争,将会像“月球竞赛”一样令人兴奋不已。

03-22 来源:未知

03-27 来源:未知

03-22 来源:未知

03-23 来源:未知

03-26 来源:未知

04-03 来源:未知

03-18 来源:未知

03-20 来源:未知

04-16 来源:未知

04-21 来源:未知